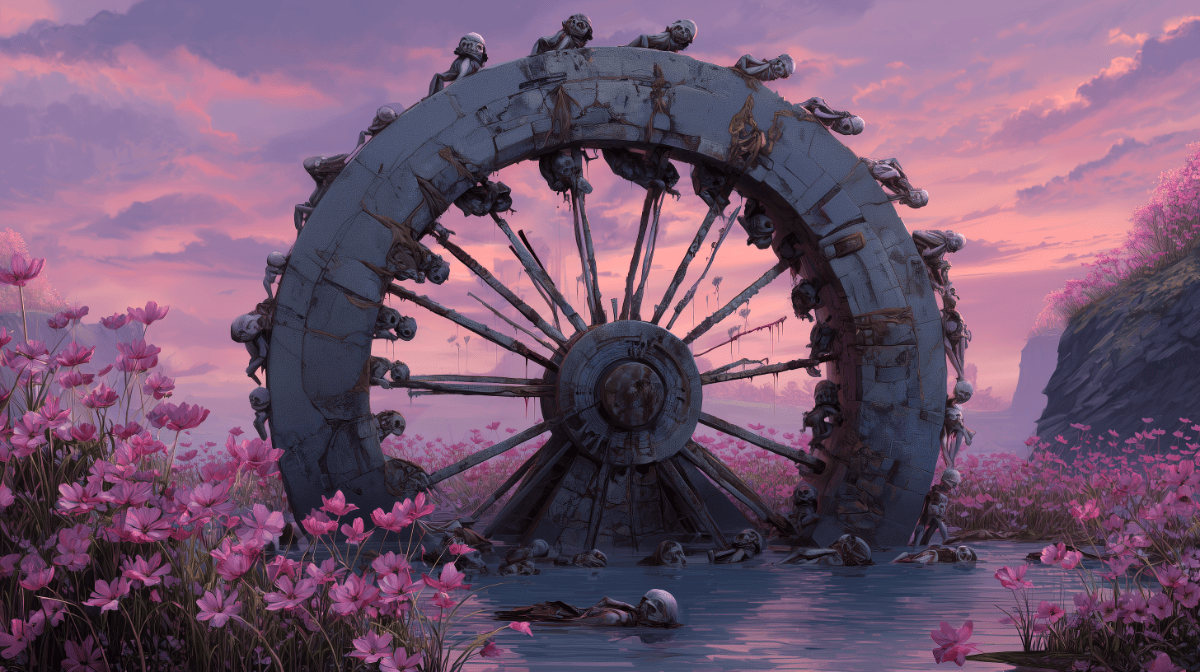

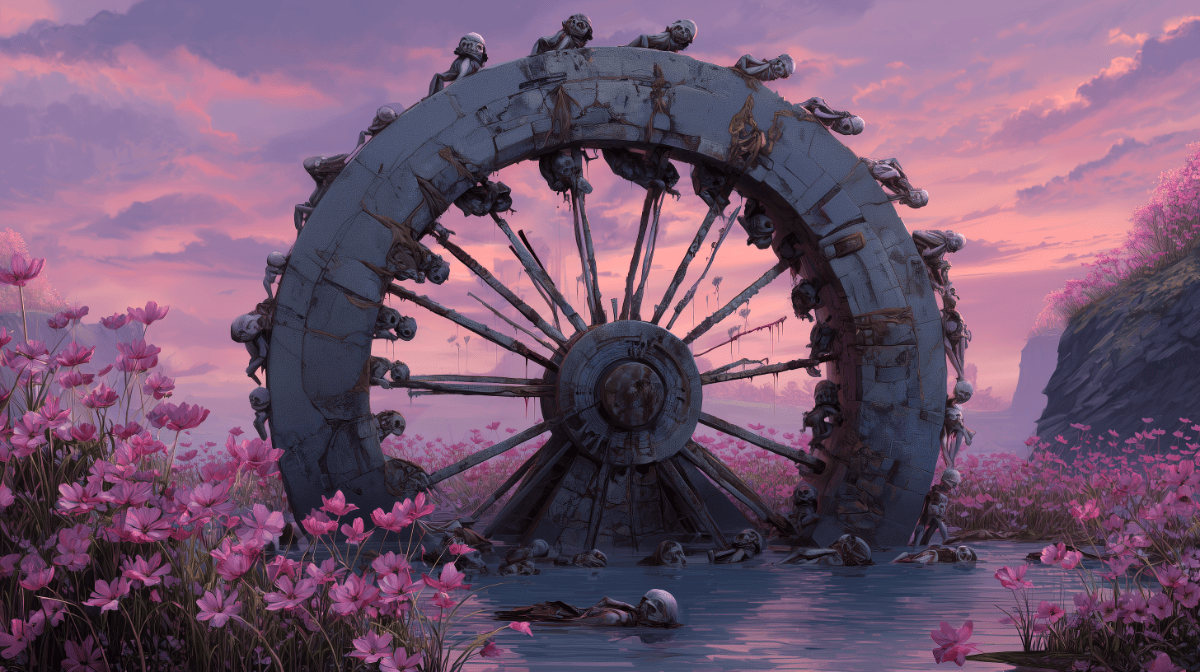

La roue

J’ai débuté la lecture des Upanishads. Ce sont un ensemble de textes philosophiques rédigés en Inde entre environ 800 et 200 avant notre ère, qui forment le cœur spirituel des Védas, les écritures sacrées de l’hindouisme. Contrairement aux parties rituelles des Védas, les Upanishads se concentrent sur la connaissance intérieure, la nature de la réalité, et l’unité entre l’âme individuelle (âtman) et le principe universel (Brahman). Elles explorent des thèmes profonds, comme la conscience, la mort, la réincarnation, le karma et la libération (moksha), souvent à travers des dialogues entre maîtres et disciples. Leur ton est introspectif et spéculatif, marquant un tournant vers une spiritualité plus personnelle et métaphysique dans la pensée indienne.

Avant ces textes, la religion védique mettait l’accent sur des rituels complexes, des sacrifices (yajña) aux dieux, et un ordre cosmique à maintenir par l’intermédiaire des prêtres (brahmanes). Le lien avec le divin passait donc par des gestes codifiés, souvent collectifs, visant à obtenir prospérité, pluie, victoire ou descendance.

Les Upanishads, en revanche, interrogent la valeur de ces rituels en posant la question : qui suis-je vraiment ? Elles affirment que la connaissance de soi mène à la libération, que le Brahman (la réalité ultime) est en soi-même (âtman), et que la vérité ultime ne peut être atteinte que par l’intuition, la méditation, la contemplation — bref, une démarche intérieure. C’est en cela qu’elles représentent une révolution spirituelle : au lieu de chercher la vérité à l’extérieur, dans des actes prescrits, elles incitent chacun à tourner le regard vers l’intérieur.

Les Upanishads ne sont pas l’œuvre d’un auteur, mais d’un courant de pensée profond, ancré dans une tradition orale millénaire, né à l’intérieur et à la limite du monde védique. Ceux qui les ont rédigées ou transmises n’étaient pas préoccupés par leur propre identité, mais par la réalisation du Soi. Leur silence sur eux-mêmes est peut-être cohérent avec leur message fondamental : le Soi véritable n’a pas de nom, pas de forme, pas d’histoire.

Quand on examine notre monde, que l’on dit moderne, on se demande ce que l’on a appris depuis tout ce temps, ce que l’on a pu retirer de cette quête. De nombreux philosophes et physiciens ont été grandement inspirés par ces textes et les Upanishads ne sont jamais vraiment loin dans le cœur de ceux et celles qui cherchent à percer la fine pellicule de l’incompréhension.

La quête ou la lutte se poursuit. D’un côté, nous avons accumulé un savoir vertigineux : les secrets de l’atome, du cerveau, du cosmos, des gènes, des sociétés. Nous avons envoyé des sondes hors du système solaire, cartographié l’ADN, construit des intelligences supposément artificielles, et interconnecté des milliards d’esprits. Nous savons également que l’univers est incalculable, que nous n’atteindrons sans doute jamais la frontière de ce qui n’en a pas.

De l’autre côté, les questions fondamentales de l’existence restent inchangées : Qui suis-je ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qu’est-ce que le bien, le vrai, le réel ? La roue du destin semble toujours aussi inexorable, notre finalité tout aussi brutale, toujours assoiffée.

Ce paradoxe frappe avec force : plus nous comprenons le fonctionnement du monde, moins nous semblons savoir comment y habiter. Le progrès technique a souvent avancé plus vite que la sagesse. La conscience s’est peut-être complexifiée, mais s’est-elle approfondie ?

Les Upanishads parlaient déjà d’un monde trompeur, d’un mental agité, de la confusion entre l’apparence et le réel. Et nous y sommes toujours. Sauf qu’aujourd’hui, c’est à l’échelle globale : la distraction est devenue structurelle, la fuite de soi une norme sociale, la consommation un dérivatif spirituel. L’humain moderne a gagné le monde, mais risque, comme le disait déjà Jésus, de perdre son âme.

On peut dire sans hésitation qu’il y a eu — et qu’il y a toujours — un écart, voire une tension silencieuse ou ouverte, entre ceux qui poursuivent la voie intérieure des Upanishads et ceux qui vivent selon les normes sociales, rituelles ou matérialistes de leur époque.

Les sages des Upanishads — les rishis — étaient des figures marginales, même dans leur propre culture védique. Le monde rituel dominant de l’époque était structuré par des castes, des sacrifices, des devoirs sociaux stricts (dharma), des codes de pureté. L’ordre cosmique (ṛta) devait être maintenu par l’action juste, en suivant des rituels complexes dictés par les prêtres. C’était une religion d’ordre, de hiérarchie, d’efficacité magique, pouvant être perçue comme une forme précoce de technocratie spirituelle : tout y était ordonné selon des protocoles stricts, censés produire des effets mesurables (pluie, prospérité, protection). L’efficacité était au cœur du système : si le rite est bien fait, l’univers répond. C’est une logique de causalité symbolique, presque contractuelle entre l’homme et le cosmos.

La science moderne, dans sa forme dominante, fonctionne selon une logique similaire — bien que débarrassée du symbolisme religieux. Elle repose sur l’observation, la reproduction, la régularité, la maîtrise par la méthode. Elle cherche à manipuler les causes pour prédire les effets, à réduire l’incertitude par la précision. Comme les prêtres védiques, les ingénieurs et chercheurs d’aujourd’hui œuvrent dans un monde de règles, de protocoles, de résultats à produire, de langage formel.

Et, comme à l’époque védique, ce monde de la maîtrise technique finit par engendrer sa propre rigidité, son propre clergé, ses orthodoxies, ses exclusions : ce qui n’est pas objectivable devient suspect ; ce qui n’est pas mesurable est écarté ; ce qui n’est pas utile est marginalisé. La poésie disparaît et on semble éternellement prescrit à ces roues écrasantes des certitudes et du destin.

Comme dans l’Inde ancienne, nous vivons à une époque où la puissance du système masque la profondeur du mystère. Tais-toi et calcule est une mauvaise blague, et en même temps un diktat, que les physiciens lancent souvent à leurs disciples.

Et comme autrefois, il faut des voix marginales, contemplatives, parfois même solitaires, pour dire que le réel ne se laisse pas entièrement saisir par les équations, qu’autour des roues de tortures, à même le sang de nos douleurs, se nourrissent les fleurs, la beauté, la sagesse d’une ignorante aventure, celle de notre prise de conscience, du joyau de la vie.

Mais le sang demeure, l’incompréhension se cimente autour de nos os