Pikaia

Hier soir, je me suis remis à la révision des *Mailles sanguines*. Je voulais écrire à ce comité de lecteur de la maison d’édition qui, sans fermer tout à fait la porte, ne l’a pas ouverte beaucoup. Je voulais leur dire que je ne me décourage pas. Mais ça ne sert à rien. Ce travail m’appartient.

On me demande de retravailler le texte, surtout pour en enlever les maladresses et les excroissances (sic). Je suis prêt à le faire même si j’aurais aimé que me l’on suggère les endroits où faire les coupes. Qu’à cela ne tienne, déjà, à la lecture du premier paragraphe, j’ai senti le malaise habituel de l’ennui et du déjà vu. Cela prend un certain courage de remettre sur la table, voire sur l’étal de la boucherie, les mots que l’on avait, à prime abord, pensé si bien ordonnés. Du courage parce qu’il faut écraser le peu de fierté que l’on avait et, de ce côté, de toute manière, je suis passé maître.

Il fait beau, dehors. Je ne me promène plus vraiment, le matin. J’ai été très fatigué ces temps-ci et j’ai consommé le plus de sommeil possible. Et puis l’ouvrage qui n’arrête pas. J’avance. C’est déjà ça de gagné.

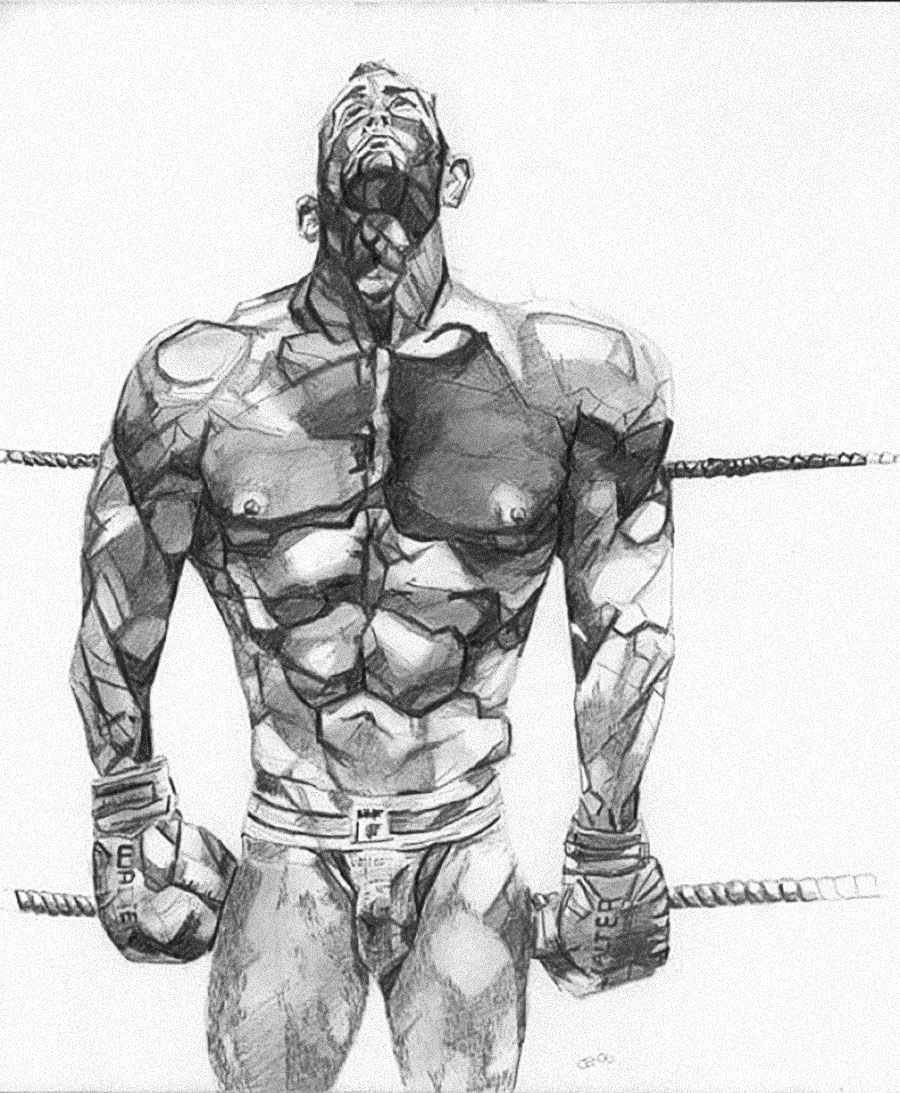

J’ai pour modèle le Pikaia qui, après avoir mangé toute sa boue, a donné une longue progéniture dont l’une d’elle, après moult mutations et tergiversations, tape ces lignes. La danse de l’évolution est fascinante, la genèse de tous ces êtres épars si vertigineuse, et j’occulte bien volontiers les milliards de milliards d’étoiles autour desquelles tournent des planètes gravides.

Je mange ma boue et en suis fort aise. Je reviens à mes mots et je sculpte mon modeste château dans le sable d’un univers friable.