Le paradis sur terre

L’hiver semble m’avoir réduit au silence. Il est toujours plus facile de pérorer sur la beauté lumineuse d’une feuille qui se languit, transpercée d’une lumière matinale, que de tenter d’élaborer une quelconque poésie autour de la gadoue.

Mortes dans leur humidité broyée, les feuilles se cristallisent, puis s’évaporent en un sédiment purgé vers les égouts.

J’ai troqué mon regard du ciel pour celui du sol s’éteignant peu à peu. Dans mon ciel à moi, Saturne à la Lune, Neptune au Soleil. Astrologues, vous comprendrez et les autres, il suffit de savoir que mon esprit marche les mains devant lui, tentant de dissiper un brouillard qui n’est ni bonheur ni désespoir. Peut-être simplement une fatigue familière, qui nourrit mes pensées comme d’autres se nourrissent de friandises.

J’échangerais volontiers mon manteau d’hiver contre une peau plus ensoleillée et jeune. Ce n’est pas la déprime, c’est le froid, l’écoute des échos insondables d’une caverne. Saturne pour l’assèchement, Neptune pour l’incommensurable. C’est une non-sagesse qui, comme le reste, s’écoulera dans les caniveaux.

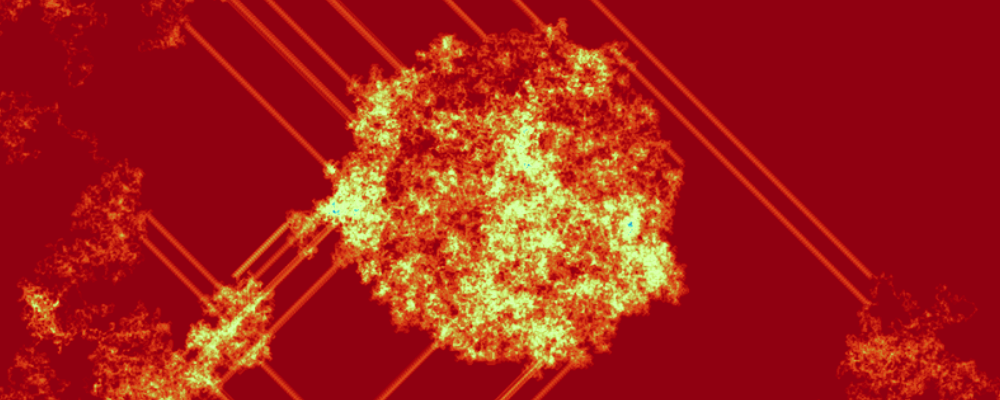

Voilà donc l’hiver. Nous préférons oublier son blanc quotidien et, la nuit venue, nous nous inventons une réalité de lumière. Nous attendrons puis nous atteindrons le printemps. On en a vu mourir d’autres.

Je respire l’air froid et je m’endors. Je ne suis pas en paix, mais je ne suis pas non plus en guerre. Je ne sais plus où je vis. C’est peut-être ça, le paradis sur terre.