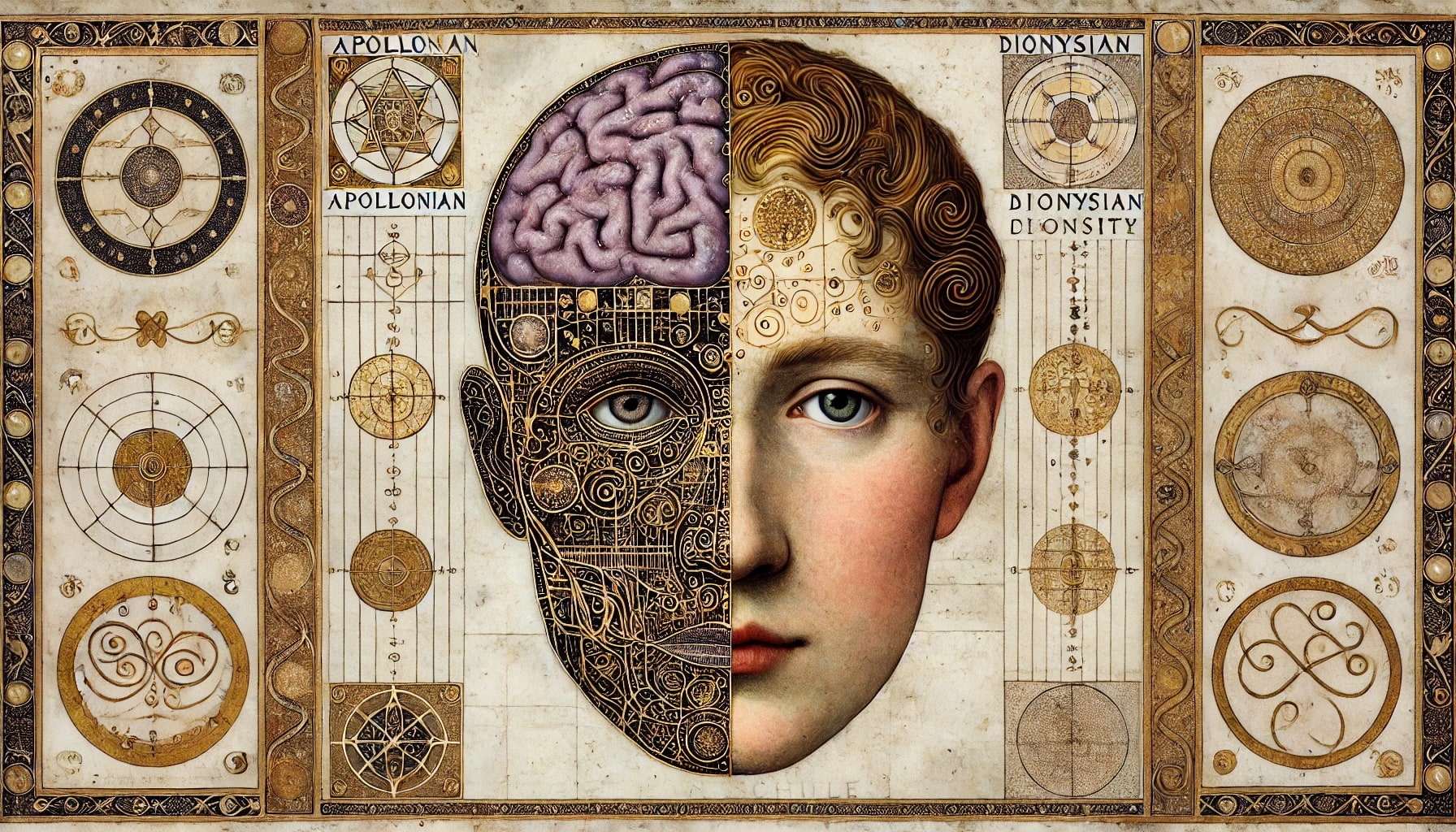

Le dialogue des deux hémisphères

Dans son ouvrage _The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World_ (2009), Iain McGilchrist développe une thèse selon laquelle les deux hémisphères du cerveau humain ont des modes différents de perception et de traitement du monde, et que l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Occident a progressivement préféré la vision réductrice et mécaniste de l’hémisphère gauche au détriment de la perception plus holistique et intuitive de l’hémisphère droit.

Pour étayer son raisonnement, il explique dans la première partie de son ouvrage comment la spécialisation des hémisphères de notre cerveau s’opère. Cela n’est pas propre à l’humain, mais l’exacerbation de ces facultés s’exerce chez lui plus que tout.

Bon nombre d’ouvrages populaires ont ultra simplifié le cerveau, à savoir que l’hémisphère gauche serait rationnel et l’hémisphère droit créatif. Les scientifiques seraient également tombés dans le piège, faisant de l’hémisphère gauche le siège de la parole, de la science et du savoir alors que l’hémisphère droit serait muet, un peu imbécile et animal.

C’est en réétudiant les diverses expériences faites autour du cerveau, en revisitant également les observations faites auprès des personnes ayant subi des lésions à l’un ou l’autre des hémisphères que McGilchrist en arrive à des conclusions plus nuancées.

Premièrement, les deux hémisphères collaborent constamment. Ils se parlent, s’envoient de l’information, se répondent. Toutefois, ce qui est remarquable, c’est qu’ils ne possèdent pas la même vision, compréhension du monde.

- L’hémisphère droit perçoit le monde dans sa globalité, dans son contexte et sa complexité. Il est impliqué dans l’intuition, la créativité, l’empathie et la compréhension des métaphores.

- L’hémisphère gauche analyse le monde de manière fragmentée, linéaire et abstraite. Il est spécialisé dans le langage, la catégorisation et la manipulation symbolique, mais tend à réduire la réalité à des schémas simplifiés et manipulables.

Nietzsche parlait du monde d’Apollon (la pensée, le savoir) et celui de Dyonisos (la vie, l’expérience).

L’hémisphère droit surveille, demeure attentif. Il comprend les dangers, se nourrit des sensations, de couleurs, de beauté et d’émotions. Toutefois, il a du mal à mettre des mots sur ces réalités. Il envoie alors l’information au cerveau gauche, qui possède une impressionnante capacité de différenciation lui permettant de nommer, cataloguer. Par la suite, il retransmet l’information à l’hémisphère droit afin que celui-ci puisse recréer le monde, sourire ou pleurer à celui-ci. C’est par ce dialogue incessant que la conscience opère, avec plus ou moins de complexité selon les espèces vivantes et avec un si grand succès chez l’intelligence humaine.

La première partie de l’ouvrage, parfois très technique, regorge d’exemples fascinants. Par exemple, pourquoi l’ensemble des individus, tiennent-ils un bébé en plaçant sa tête du côté gauche? Parce que l’œil gauche du bébé et de l’adulte, lié à l’hémisphère droit, sont en meilleure position pour s’observer. Le côté droit du cerveau est celui spécialisé dans l’expression faciale, tandis que l’œil droit, en contact avec l’hémisphère gauche, aura tendance à observer la bouche… La parole n’est pas encore présente chez le nourrisson. Il perçoit donc le monde avec son cerveau droit. Il absorbe comme une éponge et ce contact privilégié se fait dans les deux sens.

Mais qu’on ne s’y méprenne, les deux cerveaux sont constamment en dialogue, mais, semble-t-il, aveugles l’un de l’autre.

Un autre passage décrit la naissance du langage qui, selon une hypothèse, proviendrait de l’émission primaire de sons _musicaux_. Autrement dit, c’est par la mélodie que nos ancêtres communiquaient. On en veut pour preuve le fait qu’un bébé commencera par babiller, chanter, moduler sa voix, jusqu’à ce que le cerveau gauche, qui s’éveille un peu plus tard dans le développement, en vienne à séparer les sons, à les identifier à des sens précis.

Les baleines ne chantent-elles pas? Et que dire des oiseaux? Mais je simplifie.

McGilchrist avance que l’histoire de la civilisation occidentale peut être interprétée comme une lutte entre ces deux modes de perception, avec une domination progressive de l’hémisphère gauche :

- Dans l’Antiquité et le Moyen Âge, il existait un équilibre entre les deux modes, avec une forte présence du symbolisme, de la mythologie et de la pensée holistique.

- À partir de la Renaissance et surtout avec les Lumières, la pensée rationnelle et analytique de l’hémisphère gauche prend progressivement le dessus.

- La modernité et la postmodernité accentuent cette tendance, conduisant à une vision du monde plus mécaniste, individualiste et déconnectée du contexte global.

Ce serait durant la période grecque que la division s’est opérée de manière spectaculaire. Platon est le symbole par excellence de cette séparation naissante. Le philosophe adopta une approche normative et moraliste des arts (appartenant au côté droit du cerveau, du moins chez l’artiste amateur). Pour lui, la musique et les arts ne doivent pas être bannis en tant que tels, mais strictement encadrés afin de servir l’éducation, la morale et la stabilité politique de la cité. Cette vision influencera fortement les débats philosophiques sur l’art et son rôle dans la société. C’était le début de la victoire de la raison.

Bien sûr, l’histoire humaine est plus complexe qu’il n’y paraît. Et ce phénomène de différenciation ne s’applique pas de manière aussi évidente dans le monde oriental.

L’auteur nous entretient du phénomène de l’écriture, invention tardive. Au début, la plupart des écrits se faisaient verticalement, de droite à gauche. La verticalité, selon les observations, serait affaire de l’hémisphère droit tandis que l’horizontalité serait le domaine de l’hémisphère gauche.

Avec l’arrivée de l’alphabet remplaçant les idéogrammes, l’écriture passa en mode horizontal. Les voyelles ne faisaient cependant toujours pas partie des outils du langage. Le grec très ancien s’écrivait avec seulement des consonnes, comme encore certains langages modernes, et se lisait de droite à gauche pour ensuite inverser de sens à la ligne suivante, formant ainsi une lecture en serpentin. Par la suite, avec l’apparition d’une plus grande différenciation du langage, les voyelles sont apparues. Il y avait ainsi transfert de la connaissance. La nécessaire séparation entre réalité et conceptualisation, si efficace pour comprendre le monde, devenait une arme à deux tranchants.

En effet, ce qui résulte de cette transformation est la suprématie grandissante de l’hémisphère gauche, celui qui, semble-t-il, veut des certitudes, veut constamment avoir raison. Pourtant, ce cerveau est assez aveugle, car il ne comprend pas le contexte dans lequel il vit. Il est capable de nommer, point. Qu’on lui donne des données, et il vous sortira un index, il découvrira des motifs insoupçonnés. Or, c’est pourtant l’hémisphère droit qui le nourrit! La découverte de la structure du benzène est attribuée au chimiste Friedrich August Kekulé, qui aurait eu une intuition clé en observant un feu de bois ou en rêvant d’un serpent se mordant la queue (représentant la structure cyclique du benzène). En 1865, Kekulé a proposé que le benzène soit une molécule cyclique avec six atomes de carbone disposés en anneau, une avancée majeure en chimie organique.

Sans cet apport improbable, diversifié, dérangeant du cerveau droit, l’hémisphère gauche est voué à la répétition, à la rigidité.

Il y a trop d’exemples dans ce livre épais (460 pages plus 150 pages de notes, tout cela écrit en très petit!) pour que je rende ici justice à la pensée de l’auteur.

McGilchrist soutient que la suprématie de l’hémisphère gauche a des effets profonds sur notre société :

- Perte de sens et de connexion : En réduisant la réalité à des modèles abstraits, nous perdons la capacité à saisir la complexité et la richesse du monde.

- Hyperrationalisation : La science et la technologie sont devenues des fins en soi, déconnectées des valeurs humaines et spirituelles. Sur ce, beaucoup de penseurs dans tous les domaines tendent à le rejoindre, même au sein de la physique quantique où on commence à se rebiffer face à la place donnée à une théorie déshumanisante et contradictoire (ne posez plus de questions, calculez!).

- Fragmentation et aliénation : La pensée analytique excessive crée un monde où tout est compartimenté, entraînant une perte de cohérence et d’harmonie.

McGilchrist ne prône pas un rejet de l’hémisphère gauche, mais un rééquilibrage. Il estime que la sagesse réside dans la capacité de l’hémisphère droit à percevoir la globalité, avec l’hémisphère gauche servant d’outil d’analyse et d’exécution. Autrement dit, l’hémisphère gauche devrait être « l’émissaire » au service du « maître », l’hémisphère droit, et non l’inverse.

Sa thèse suggère qu’une société plus équilibrée, réintégrant l’intuition, l’art et la connexion au réel, serait plus résiliente et harmonieuse.

Mais est-il trop tard? Je tends à demeurer optimiste. Comme le suggère le poète Ovide, tout est métamorphose, tout change, tout meurt et renaît.

On voit bien dans l’émergence de l’intelligence artificielle le danger que représente l’immense pouvoir de la raison. La vérité ne peut se permettre d’oublier la réalité. Et seul notre œil gauche peut sourire à la beauté du monde, même si c’est l’œil droit qui lui soufflera le nom de chaque couleur… il droit qui lui soufflera le nom de chaque couleur…