Mors tua, vita mea

Ce matin, j’ai coupé des légumes: un oignon, des carottes, deux petites pommes de terre, un rutabaga et deux tiges de poireaux. J’ai réchauffé un chaudron dans lequel j’ai versé un peu d’huile. J’y ai placé des pilons de poulet, les fis dorer, puis ai versé les premiers légumes en réservant les pommes de terre et les carottes.

J’ai inondé le tout d’eau, agrémenté de thym, d’ail lyophilisé, graines de céleri, pâte de gingembre et poivre. Après une heure de cuisson lente, j’ai ajouté les carottes et les pommes de terre.

Tout au long de la cuisson, ai-je vérifié l’état de la soupe, rectifié ceci et cela sans toutefois trop intervenir. Le temps allait faire son œuvre.

Au moment de servir, comme je m’habitue à le faire le plus souvent possible, j’ai remercié à je ne sais trop quelle Réalité, ce repas que j’avais eu le luxe et la chance de préparer. M’est revenu ainsi en mémoire ce passage du livre un peu étrange, mais instructif de Federico Faggin cité en exergue.

Mors tua, vita mea. J’ai besoin de ta mort pour accomplir ma vie. De ce qui échoue dans mes mains se prépare ce dont mon corps m’enjoint d’avaler. Peu importe si on est carnivore ou végétarien, organisme unicellulaire ou mastodonte, la vie dicte ses nécessités. Il faut se nourrir, abattre, tuer, couper, tailler, réduire en bouillie, ramollir les chairs afin d’exister. Il s’agit bel et bien là d’une forme de violence.

Cela n’est pas le thème du livre de Faggin. Son sous-titre est Consciousness, Life, Computers and Human Nature. Inventeur du microprocesseur, il avait déjà retenu l’attention avec son autobiographie Silicon. Je ne suis pas certain de vouloir suivre l’auteur là où il nous emmène, à savoir la thèse d’une conscience appelée One. Je n’ai, en fait, pas terminé le livre, car si la première partie est une réflexion fort intéressante sur ce qu’est la vie, l’intelligence, la vraie, pas celle de la supposée magique IA, la deuxième partie semble se perdre dans une théologie quantique émise par un homme bienveillant, ayant vécu un jour son chemin de Damas pendant qu’il cherchait en vain à recréer la conscience au travers des machines.

Un livre à lire, certes, pour explorer les différences entre Vie et Objet, entre Conscience et Machine. Je finirai par en terminer la lecture, mais un autre livre sur le cerveau occupe en ce moment tous mes neurones. J’aurais sûrement l’occasion d’en reparler.

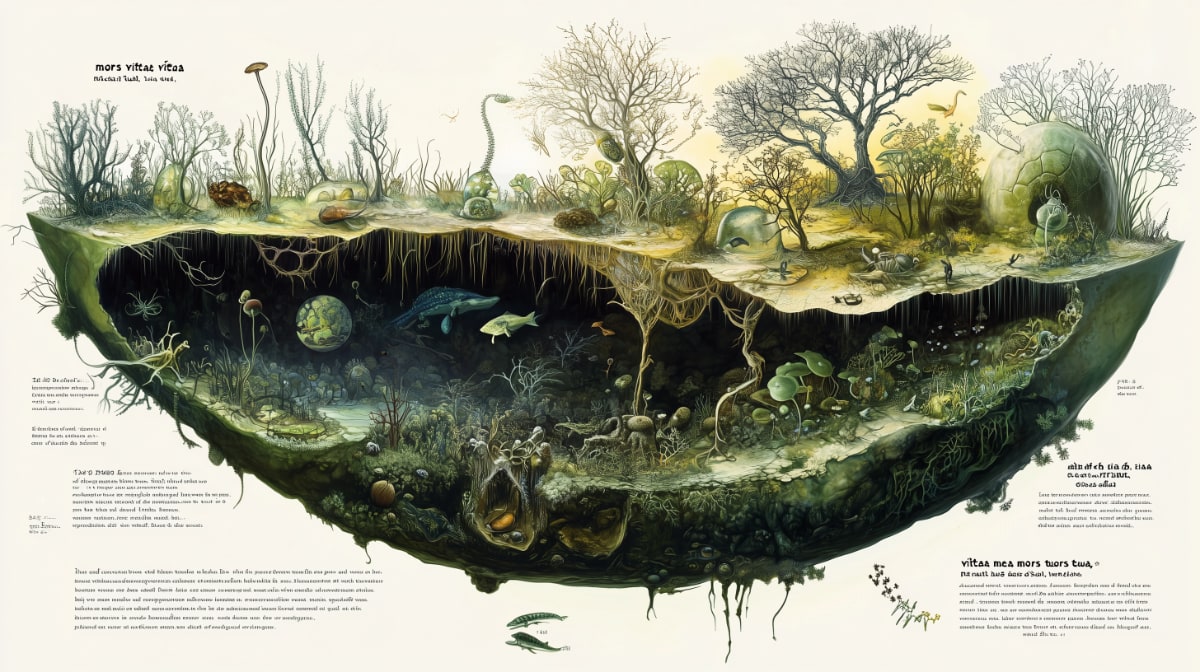

Mais revenons-en à la vie et à la mort. Faggin n’est plus le seul à le dire; la science réductionniste a permis de créer des merveilles, mais celles-ci, tant la science que ses découvertes, ont leur limite. Nous ne parviendrons pas à nos fins si nous nous obstinons à ne voir que des arbres en mettant de côté les questionnements qu’impose la forêt organique de l’univers.

J’ai demandé à Perplexity de me décrire l’expression inspirant ce texte.

Le secret de la sauce, c’en est presque un truisme, est l’équilibre. S’il faut tuer pour vivre, la prudence et la parcimonie sont de rigueur. On ne cesse de nous répéter à raison que nous sommes en train de bouffer toute la planète et que le déséquilibre qui s’en suivra nous conduira à notre perte.

La fin de notre existence, soit sur Terre ou dans l’univers, est peut-être la mort nécessaire à ce que la vie ailleurs se produise. Peu importe. Notre ignorance nous astreint à composer avec ce que nous avons entre nos mains.

La danse darwinienne suggère que ce n’est pas nécessairement le plus fort qui l’emporte, mais souvent le plus rusé, celui ou celle qui réfléchit et qui élargit sa vision du monde.

Je n’ai aucun remords à plonger des pilons de poulet dans ma soupe. J’aimerais croire toutefois que les trois volailles qui ont marché auparavant avec ces parties de cuisse furent bien traitées. Je ne pense pas qu’elles furent heureuses dans le sens qu’on accorde à ce sentiment. Le bonheur pour elles était de vivre. Et il sera toujours de notre responsabilité, nous les êtres autoproclamés suprêmes de cette planète, de leur accorder la chance d’être ce qu’elles sont.

Quant aux légumes, les plantes et les assaisonnements, ils existaient bien avant nous, savent en quelque sorte comment vivre et mourir. Ils ont poussé sur tant de sols depuis que la Terre s’est refroidie…

Alors, merci la vie, la mort, la foi d’être de vaillants maillons de l’Existence.

Ma soupe fut très bonne.