À la périphérie de Dieu

Après avoir lu All Things are Full of Gods de David Bentley Hart, j'ai entrepris une "discussion" avec ChatGPT afin que je compare mes impressions avec ce que le robot pouvait résumer. En voici le résultat. C'est un mélange de texte généré, issu de mes demandes de précisions ainsi que de commentaires plus personnels provenant tout bonnement du travail de mes neurones libres et fous.

L'auteur est un philosophe et théologien chrétien. Son érudition me semble sans fin et son style parfois très difficile à suivre. Il utilise beaucoup de néologismes et je le soupçonne d’affectionner un style labyrinthique et savant, parfois au détriment d’une lecture plus aisée.

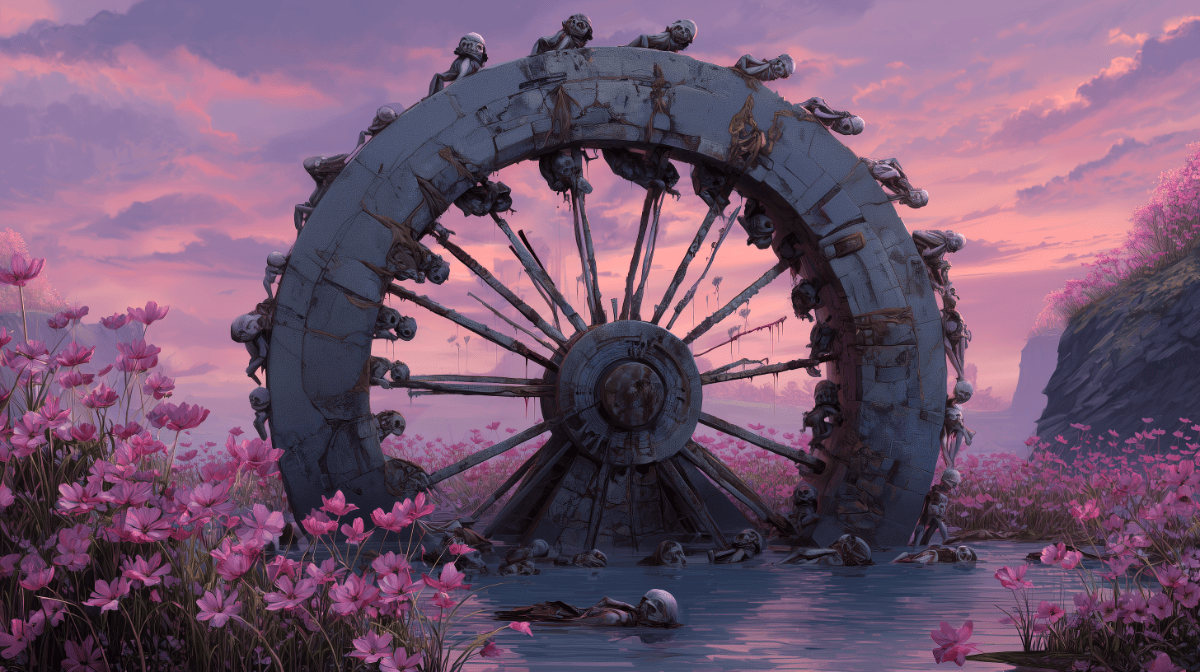

J’avais lu auparavant son The Experience of God et All Things are Full of Gods est pour ainsi dire une suite logique, dix ans plus tard, des thèses évoquées dans le premier livre. Hart s’attaque à l’une des idées centrales de la modernité : le matérialisme. Contre cette vision du monde comme purement mécanique, froide, et vide de sens, Hart défend une thèse ancienne : le monde est plein de présence, de conscience et de signification — en un mot, plein de dieux.

Mais au lieu de livrer un traité abstrait, Hart tente une forme littéraire : il fait dialoguer quatre figures mythologiques — Éros, Psyché, Hermès et Héphaïstos — pour explorer, discuter et critiquer les visions opposées du monde.

Chaque personnage représente une position :

- Éros : l’intuition du désir comme force cosmique, source d’unité.

- Psyché : l’âme sensible, contemplative, ancrée dans l’expérience intérieure.

- Hermès : le messager, le médiateur, l’ironie vivante, curieux de tout.

- Héphaïstos : le sceptique matérialiste, technicien du réel, attaché aux faits.

Cette forme permet à Hart d’exposer non seulement ses idées, mais aussi leurs limites et leurs critiques, en les incarnant dans des voix contrastées. Il y a ici un certain courage intellectuel de la part de Hart, car il met dans la bouche d’Héphaïstos de costauds arguments contre ses propres positions et contre le mysticisme religieux.

Hart commence par une critique du monde moderne tel qu’il s’est construit depuis le XVIIe siècle. Avec la montée de la science et de la pensée rationaliste, la nature a été réduite à un mécanisme sans âme, un pur objet d’analyse et de contrôle. Le ciel s’est vidé de ses anges, les arbres de leurs dryades, les étoiles de leur mystère. Cette "modernité" a séparé l’esprit du corps.

Contre cela, Hart rappelle qu’avant cette cassure, les traditions anciennes voyaient le monde comme une réalité vivante, signifiante, habitée par le divin. Ce n’était pas un monde magique au sens naïf, mais un monde participatif, où toute chose visible était enracinée dans une réalité invisible.

La plus grande partie du livre est une démolition patiente des différentes formes du matérialisme, exprimée en grande partie par Héphaïstos. On entend généralement le matérialisme par l’idée que la réalité, ses manifestations, autant les rochers que la pensée, peut être expliqués de manière physique, scientifique.

Selon Hart :

- Le matérialisme ne peut expliquer comment le mental pourrait émerger du non-mental (matière brute). L’auteur ne peux s’expliquer qu’à un certain point, un phénomène comme la conscience puisse énergie d’une chose "inerte", aussi complexe soit-elle, comme le cerveau.

- Le matérialisme mène à une régression infinie, chaque niveau d’explication reposant sur un autre qu’il ne peut justifier. Ce sont les fameuses tortues qui soutiennent le monde. Si un niveau de réalité en explique un autre, on peut logiquement en ajouter un autre en dessous du premier, et ce, à l’infini.

- Le matérialisme utilise des concepts — vérité, rationalité, loi naturelle, ordre — qu’il ne peut fonder dans ses propres termes. Autrement dit, la conscience ne peut émerger d’elle-même, la vérité, les lois naturelles, présupposent des valeurs sous-jacentes (on en revient aux tortues!).

- Le matérialisme suppose un univers intelligible, mais ne peut expliquer pourquoi il l’est. À un certain point, si on peut déconstruire la conscience en expliquant les mécanismes du cerveau, on ne peut faire l’inverse, remonter vers la conscience en tentant de recoller les morceaux.

À l’inverse, Hart propose que la conscience, le mental, la pensée soient premiers, et que le monde matériel en soit l’émanation ou l’expression. Ce modèle est plus cohérent, plus fécond, selon lui : on le retrouve chez Platon, Plotin, les mystiques chrétiens, les penseurs védantiques.

Hart ne défend pas seulement une idée métaphysique, mais une manière de voir le monde. Il affirme que la beauté, l’harmonie, l’intelligibilité du réel sont des signes de la présence du divin. Le monde n’est pas un objet neutre, mais une théophanie : une apparition de la divinité.

Il s’appuie sur des expériences concrètes, parfois très simples. Par exemple, il évoque l’anecdote de troupeaux d’éléphants rendant hommage à un humain décédé qui les avait protégés — ce qui suggère une forme de conscience, de mémoire, de rituel chez des animaux non humains. Ce type de scène, pour Hart, devrait nous éveiller à la profondeur mentale du vivant.

C’est un donc une pensée très proche du panpsychisme ou idéaliste (à la manière de Bernardo Kastrup).

Le livre est aussi un plaidoyer pour un mode de connaissance poétique, symbolique, participatif. Hart refuse la réduction du savoir à l’analyse et à la mesure. Il valorise la poésie, l’art, le mythe, non comme fuites de la raison, mais comme formes d’intelligence élargie, capables de dire le réel dans sa richesse sensible et spirituelle.

Dans cette perspective, le langage lui-même devient sacré, porteur de sens profond. Hart écrit dans une langue souvent baroque, ornée, foisonnante — ce qui peut rebuter certains lecteurs, mais correspond à sa vision d’un monde dense, chargé, vibrant de divinité.

Selon moi, et cela dit, avec toute l’humilité des limites de ma connaissance, l’un des points les plus discutables du livre est l’absence d’une véritable réflexion sur le Mal. Hart, par la voix d’Héphaïstos, admet que l’histoire humaine est marquée par la brutalité, la ruse, la domination. Mais cette lucidité n’est jamais approfondie théologiquement.

Le livre ne traite ni du mécanisme de la Chute, ni de la manière dont le mal s’inscrit dans un monde supposément divinisé. Cette omission fragilise le projet global : si le monde est « plein de dieux », comment expliquer l’horreur, l’injustice, la souffrance ? Cette absence d’une théologie du tragique laisse une impression d’incomplétude.

Cela dit, Hart ne semble pas ignorer cette lacune : il la formule lui-même, indirectement, à travers son personnage critique, Psyché. Dans les dernières pages, la parole est donnée à cette figure de l’âme blessée, mais lucide. Elle exprime une angoisse face au monde moderne, qui se détourne de la profondeur, du sens, du sacré. Elle redoute que notre culture s’achemine vers un nihilisme total, où plus rien n’aura de valeur ni de vérité ni de beauté.

Ce passage sonne comme un cri du cœur de Hart lui-même, un appel à ne pas laisser mourir notre capacité à voir la beauté du monde, à ressentir la présence de l’esprit, à vivre dans un univers qui parle encore à l’âme. Hart rejoint ici les thèses de Ian McGilchrist dans son The Master and His Emissary.

All Things Are Full of Gods est un livre difficile qui déploie une critique radicale de la pensée moderne, propose une alternative métaphysique qui se veut lumineuse, et appelle à une transformation du regard. Il ne convaincra pas tout le monde (et le personnage d’Héphaïstos demeure non convaincu!), mais il marque un acte philosophique fort, à la fois intellectuel et spirituel, où chaque page porte la trace d’un combat intérieur : celui d’un homme qui refuse de croire que le monde est muet.

À mon sens, le style littéraire emprunté par Hart est une autre de ses faiblesses. Le style de Hart, souvent orné et allusif, peut alourdir la compréhension, surtout lorsqu’il mêle philosophie dense et dialogues mythologiques. L’auteur aurait mieux fait de remplacer les dieux par des figures modernes (un scientifique, un artiste, un mystique, un sceptique), l’incarner dans un contexte citadin, par exemple, ce qui aurait pu offrir une clarté plus immédiate, tout en gardant la richesse des idées.

Il aurait eu avantage à faire plus court. On se perd parfois dans des monologues (surtout ceux de Psyché et d’Hermès) trop longs et souvent soporifiques, un peu trop dans les nuages, pourrait-on dire. Les personnages n’ont pas tous la même importance non plus. C’est davantage un dialogue entre Psyché et Héphaïstos.

Bref, un style abscons, un peu beaucoup dans l’autosatisfaction cérébrale et motorisée… comme si l’auteur se perdait lui-même dans les labyrinthes de la conscience mécaniquement calculée…